1. 꽃매미를 제어하는 균류 발견

|

| 꽃매미 사진 Creator:Stephen Ausmus Credit:USDA-ARS_Stephen Ausmus Copyright:Public Domain |

위키백과에 따르면 "꽃매미는 노린재목 꽃매미과에 속하는 곤충이며, 매미아목에 속하지만 매미보다는 뛰는 방식이나 생활방식 등이 매미충 종류에 가깝다. 주로 중화인민공화국 남부와 동남아시아 일대를 주요 서식지로 하며, 주로 포도나무 열매와 가죽나무를 해치는 해충이다."

이 꽃매미가 미국에도 들어와 2014년부터 미국 필라델피아 근교 벅스카운티(Berks County)에서 퍼져나가기 시작하여 현재 펜실베이니아 주 안의 14 카운티에 만연하고 있다고 한다. 그래서 펜실베이니아 주의 180억 달러 과수원과 목재 산업에 엄청난 위협이라고 한다. 펜실베이니아 주 뿐만 아니라 다른 7개의 주에도 퍼졌다고 한다. 특히, 포도 농장에 피해를 입혔으나 아직 미국 사과 과수원에 피해를 주고 있지 않지만, 한국 사과 농장에 피해를 주고 있다는 보고가 있다.

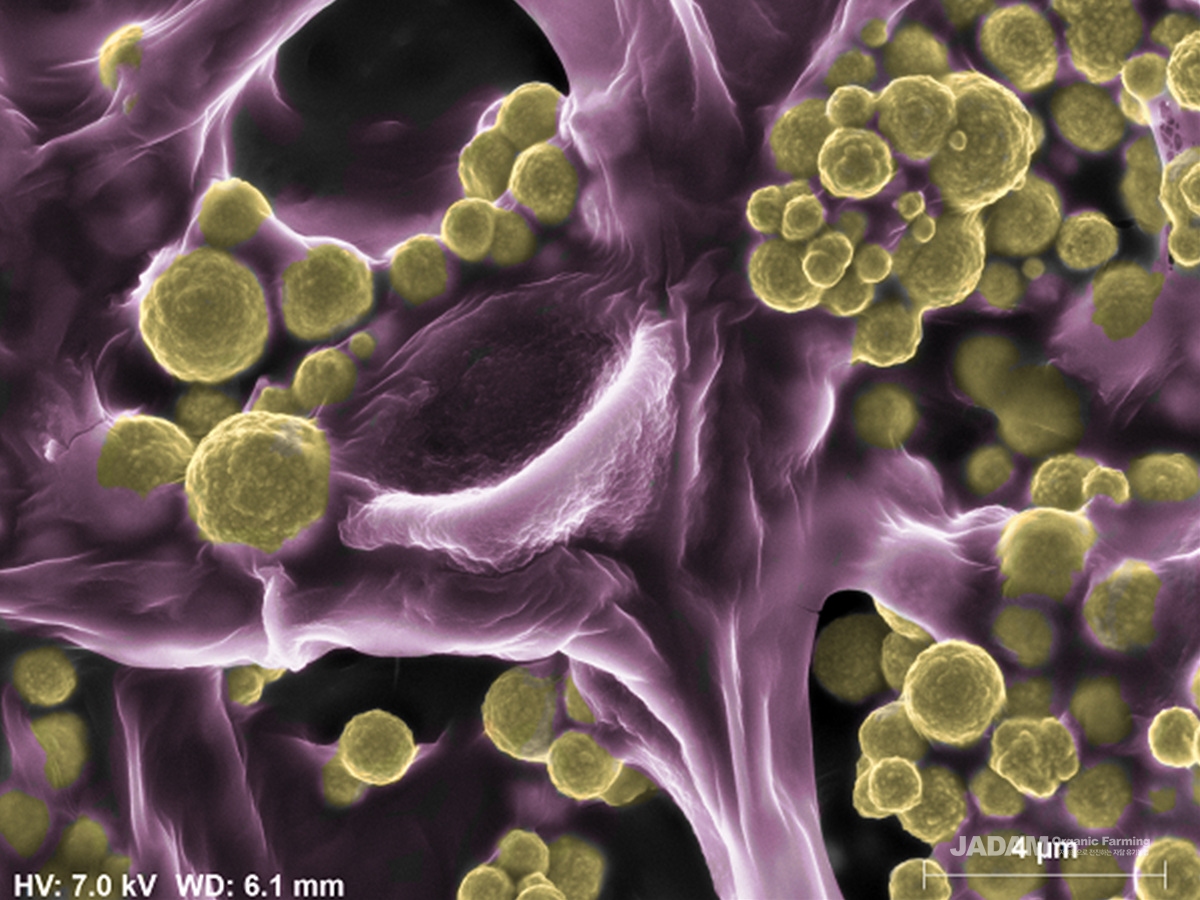

이러한 때에 펜실베이니아 레딩(Reading) 근처 공원에서 꽃매미들을 죽인 두 균류는 Batkoa major와 백강균(Beauveria bassiana(Balas.)Vuill.)이라고 하는 두 균류이다. 백강균(Beauveria bassiana)은 토양에 존재하는 균류로 많은 연구가 이루어져 비교적 많은 것을 알고 있다. 자낭균뮨 동충하초강 동충하초목 동충하초과에 속하는 일종의 동충하초다. 이 동충하초는 흰개미와 가루이(whitefly) 등 여러 해충을 퇴치하는 자연 생물학적 살충제이기도 하다. 그렇지만 한편 Batkoa major 균에 대해서는 많이 알고 있지 못하며 실험실에서 배양하기도 어려워 더 많은 연구가 필요한 실정이라고 한다.

이 두 균류는 다른 곤충에게는 해를 입히지 않으면서 꽃매미만을 죽인다는 것이 밝혀졌다. 아마도 다른 토종 곤충들은 이미 이 두 균류에 대한 저항력이 발달되어 있기 때문에 감염되지 않지만 외래종인 꽃매미는 이 균류에 대한 내성이 없기 때문에 감염되어 죽는 것이 아니냐는 것이다. 이 두 균류가 외래 침입종인 꽃매미를 완전 퇴치할 수 있는 지는 의문이지만 최소한 그 개채수가 더 널리 퍼지는 것을 막아줄 수 있는 가능성을 가지고 있다 한다.

자료출처:

https://papost.org/2019/05/08/native-fungi-found-to-be-deadly-to-invasive-pest-in-pa/

Native fungi found to be deadly to invasive pest in Pa. Rachel McDevitt PA Post: Focused on Pennsylvania's public policies, politics and statewide issues, Energy & Environment, May 8, 2019 | 5:45 AM

"This is no guarantee that that it's going to stop the spread of lanternflies...but there is a chance that it would at least help to stabilize population into the future.“ (Clifton, a postdoctoral associate at Cornell University)

2. 톡토기와 버섯의 관계

|

| 꽁무늬알톡토기 사진출처: 자닮, 박덕기 기자 |

한편 버섯은 이 톡토기를 다룸에 독특한 전략을 가지고 있다. 첫째 전략은 수산칼슘(calcium oxalate)과 멜라닌(melanin) 같은 독성물질을 생산하여 톡토기를 퇴치한다. 둘째 전략은 톡토기를 이용하는 전략이다. 예를 들면 보라발졸각버섯(Laccaria bicolor)은 톡토기를 유인하는 냄새를 발산하여 톡토기를 끌어 모은 다음 톡토기가 버섯을 먹으면 버섯의 독특한 섬유가 톡토기를 죽여서 분해한 다음 질소를 얻는다고 한다. 버섯은 필요한 만큼 질소를 흡수하고 나머지는 주변 식물에게 나누어 준다는 것이다. 그래서 스트로브잣나무(Pinus strobus, 영어이름 White Pine)의 경우 25%의 질소를 톡토기로부터 얻는다고 한다.

이렇게 톡토기는 버섯 주변에 살면서 버섯의 균사와 포자 외에도 선충류나 그 부산물들을 먹고 살면서 그 몸에 포자를 묻혀 가지고 다니며 포자를 퍼뜨려준다고 한다.

자료출처:

Nina Burghardt, Critters and Fungi, NJMA News: The Official Newsletter of the New Jersey Mycological Association, Vol. 49-4, July-August, 2019, p. 4.

3. 황금을 끌어 모으는 버섯(균류 Fungus)

|

| 호주 서부 지역에서 발견된 금을 끌어 모으는 균류(Fungi). 사진출처 Photograph: CSIRO |

이 균류는 Fusarium oxysporum라고 부르는 것으로 먼저 끌어 모은 금을 산화하고 다른 화학물질을 사용하여 딱딱한 고형의 금을 아주 작은 나노 소립자로 잘게 변형한다. 이러한 과정을 거친 금 소립자는 균류에 붙어서 이러한 과정을 거치지 않은 다른 균류 보다 그 포자를 더 빨리 더 크게 자라도록 해 준다는 것이다. 뿐만 아니라 금은 균류로 하여금 다른 탄소 영양분을 소화하기 쉽게 만드는 촉매제 역할을 하기도 한다고 한다.

|

| 사진출처: express.co.uk |

자료출처:

https://tinyurl.com/y64d5jqw

Scientists Discover Fungus That Collects Gold From Its Environment, By Meilan Solly smithsonian.com May 28, 2019

Read more: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/scientists-discover-fungus-capable-collecting-gold-its-environment-180972293/#thvxt2DwDcIOkU8b.99

4. 꾀꼬리버섯에 기생(?)하는 기생외대버섯

|

| 꾀꼬리버섯에 돋은 기생외대버섯 사진출처: commons.wikimedia.org |

이 버섯을 싣고 있는 도감은 Timothy J. Baroni, Mushrooms of the Northeastern United States and Eastern Canada, Timber Press, 2017 이다. 그 269쪽에 Claudopus parasiticus(Quelet) Ricken라는 이름으로 싣고 있는데 이명동종(synonyms) 가운데 Entoloma parasiticum 이라고 적고 있다. 0.3-0.9cm 크기를 가진 아주 작은 흰색 버섯으로 조개껍질 모양이고 흰색 주름살에 대가 없거나 아주 짧은 기부를 가지고 있다. 죽어서 썩고 있는 다공균 버섯이나 꾀꼬리버섯 위에 돋고 혹은 이끼 위에도 돋는다고 한다.

그런데 이 버섯이 과연 꾀고리버섯에 기생하는 버섯인지 아닌지 아직 확실하지 않아 더 관찰과 연구가 필요하다. 지금까지 꾀꼬리버섯 위에서 발견한 경우 그 숙주 버섯인 꾀꼬리버섯이 아무런 손상을 압고 있지 않기 때문에 그 기생 여부가 분명하지 않은 것이다. 여러분들이 꾀꼬리버섯 채취할 때 잘 살펴서 관찰해 주시기 바란다.

자료출처:

Virginia Tomat, Entoloma parasiricum, NJMA News: The Official Newsletter of the New Jersey Mycological Association, Vol. 49-4, July-August, 2019, p. 6.

5. 너무 익힐 염려 없는 단 하나의 식품: 버섯

|

| 시중에서 판매하는 양송이 |

그런데 단 하나의 식품 곧 버섯은 조리 시간에 신경 쓸 필요가 없다. 왜 그럴까? 버섯의 세포벽이 키틴질(chitin)로 되어 있기 때문이다. 키틴질은 열에 상당히 안정적이어서 과도하게 익힐 염려가 없다는 것이다.

연구자들의 말을 들어 보면 우리가 호박 같은 채소를 조리할 때 열을 가하면 채소의 세포벽에 있는 펙틴을 해체하는데 만일 계속 열을 오래 가하면 조직이 없는 흐물거리는 덩이를 만든다. 그리고 고기에 열을 가하면 고기의 단백질을 팽팽하게 하여 더 질기게 만들어 잘 씹을 수 없게 만든다. 그러나 버섯의 키틴질은 열을 가해도 그 조직에 별 차이가 없다. 그래서 지나치게 익힐 염려가 없다는 것이다. (자료출처: https://tinyurl.com/y5ezro8h )

그러나, 한편, 버섯을 생으로 먹어서는 안 된다. 왜냐하면 버섯의 세포벽이 키틴질로 되어 있어서 인간의 소화 효소 가운데 키틴질을 소화할 수 있는 효소가 없기 때문이다. 그러나 잘 익혀먹으면 소화할 수 있다고 한다.

최종수(야생버섯애호가) 기자, 다른기사보기기사등록일시 : 2019.09.15 19:42

<저작권자 © 자닮, 무단 전재 및 재배포 금지>

#꽃매미#꽃매미제어균류#백강균#톡토기#금모으는균류#기생외대버섯#버섯조리